労働衛生管理

労働衛生管理

三愛クリニックは労働衛生管理も行うことができる健診機関です

労働者の健康保全と増進を図るため「労働衛生の3管理」を推進することが求められています。労働衛生の3管理とは、作業環境管理、作業管理、健康管理の3つの管理を指します。これは、労働衛生管理の基本となるものです。当院は、工場や事務所などそれぞれの労働環境に応じ、以下の3管理を総合的に評価して、労働者の健康障害防止と作業環境改善について具体的なアドバイスを行います。

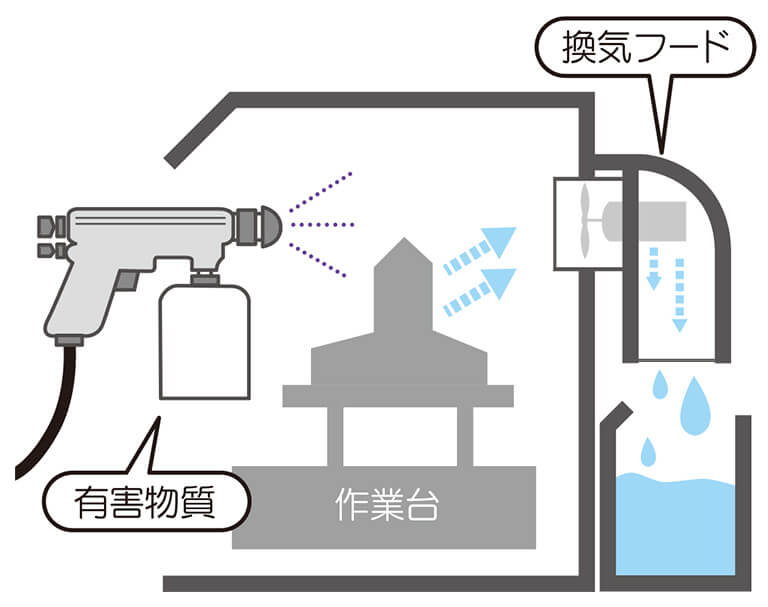

作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境についてサンプリング及び分析を行います(作業環境測定)。その結果に応じて、局所排気装置の設置など、健康障害防止のための適切な措置を行います。

※作業環境測定は、労働安全衛生法により実施が定められています。

当院は作業環境測定機関です。作業環境測定の実施と診断を行い、必要な対策を提案いたします。また夏場は熱中症リスク評価のWBGT値を測定し、熱中症対策のアドバイスをいたします。

作業管理とは、環境を汚染させないような作業方法や、有害要因の暴露や作業負荷を軽減するような作業方法を定めて、それが適切に実施させるように管理することで、改善が行われるまでの間の一時的な措置として保護具を使用させることなども含まれます。

当院では産業医・労働衛生コンサルタントなどの専門スタッフが、作業管理を適正に評価し、健康障害防止のアドバイスをいたします。

年1回の定期健康診断、6ヶ月ごとの特殊健康診断を行い、健康の異常を早期に発見したり、労働による健康への悪影響の有無についての評価を行います。その結果に基づき、事後措置を的確に実施し、労働者の健康の保持増進を図ります。

当院は巡回健診、定期健康診断、労働安全衛生法を遵守した特殊健康診断を提案、実施いたします。

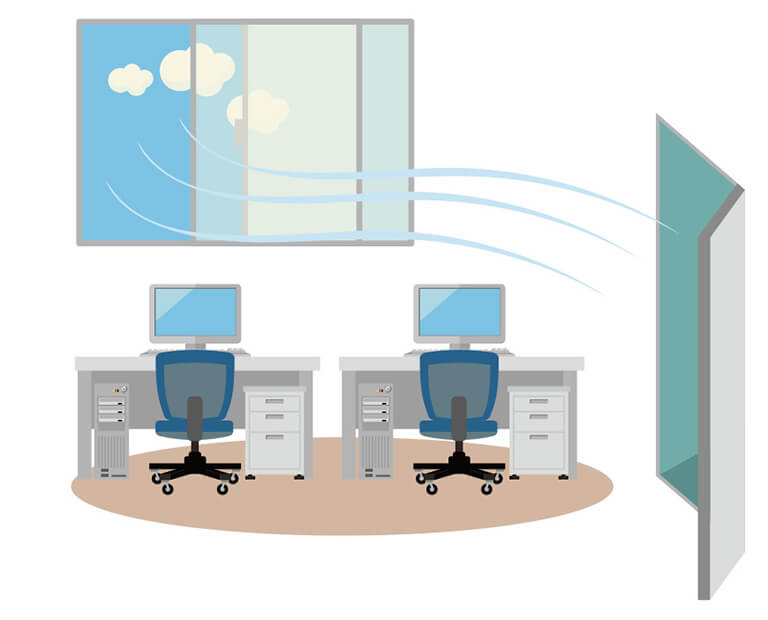

事務所の環境は、仕事の効率や労働者の健康にも影響を与えます。

当院は必要に応じ、事務所の温度・湿度・照度の測定と、換気状態を評価するため、炭酸ガス(二酸化炭素)濃度の測定を行い、適切な事務所環境の提案をいたします。また夏場は熱中症リスク評価のWBGT値を測定し、熱中症対策のアドバイスをいたします。

PCなどの情報機器取扱作業を長時間行うことにより、頚腕症候群や腰痛などの健康障害が発生することがあります。作業姿勢を改善することで、腰痛等を予防することができます。正しい姿勢で作業を行うことが腰痛等の予防となります。

当院は必要に応じ作業時の姿勢を診断し、適正な作業管理のアドバイスをいたします。

年1回の定期健康診断、6ヶ月ごとの特殊健康診断を行い、健康の異常を早期に発見したり、労働による健康への悪影響の有無についての評価を行います。その結果に基づき、事後措置を的確に実施し、労働者の健康の保持増進を図ります。

当院は巡回健診、定期健康診断、労働安全衛生法を遵守した特殊健康診断を提案、実施いたします。

作業環境測定は、労働者の健康障害を防止するため、有害物を取扱う職場の有害物の存在状態(飛散状況・飛散量など)を科学的に評価し、職場環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために実施するものです。有害物を取扱う作業場では、労働安全衛生法において実施が義務づけられています。作業環境測定には専門的な知識や、高い分析精度が求められているため、作業環境測定機関または作業環境測定士による測定が定められています。作業環境測定が必要な作業場は以下の通りです。

当院では、作業環境測定の実施と評価はもちろん、評価に応じた適切な指導まで行います。貴社の作業場において作業環境改善の必要性が認められた場合には、作業環境測定士・労働衛生コンサルタント・オキュペイショナルハイジニストより作業環境改善措置を指導いたします。

産業医、労働衛生管理、作業環境測定等に関するご相談やご依頼は、当院の労働衛生コンサルタントへお問い合わせください。

連絡先 027-373-3111(代表)

担当者 作業環境測定科 榎本秀樹